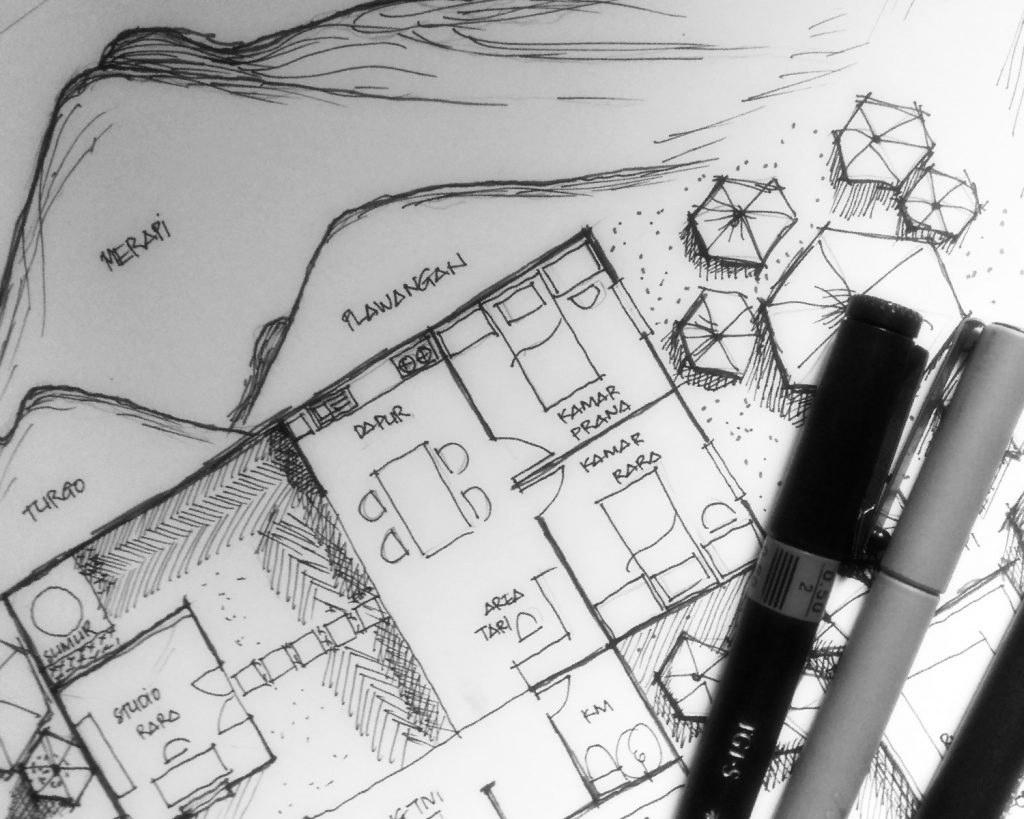

Ketika menulis novel perdana, Mandara, selain menciptakan tokoh karakter dan konfliknya, saya merasa harus mengetahui keadaan rumahnya. Rumah adalah ruang penciptaan diri, bagaimana ia hadir, ia berpikir dan bertindak. Maka secara khusus, saya menyediakan waktu untuk merancang rumah para aktor yang bercerita. Merancang rumah dalam novel, bukan hanya pemilihan dinding, lantai, dan atap, atau menentukan sudut yang tepat untuk mendapatkan cahaya matahari pagi agar novel memiliki nuansa sinematik, tapi juga tentang tata atur antar ruang dengan tautan lingkungan sekitarnya. Ini adalah tentang cipta, rasa, dan karsa.

Mandara adalah novel yang bercerita tentang perjalanan pencarian air suci Gunung Semeru yang akan digunakan untuk melarung dosa masa lalu. Di Nusantara, gunung menjadi pusat spiritual, kosmologi, dan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan rumah, tempat sebaik-baiknya untuk pulang.

Salah satu karakter kuat dalam Mandara adalah tokoh Rara. Keluarga Rara memiliki latar belakang penuh luka masa lalu akibat kejahatan yang dilakukan oleh negara. Luka yang menimbulkan trauma berkepanjangan itu menjadi musabab saya memilih Dusun Turgo—yang berjarak 30km dari pusat Kota Yogyakarta menuju Gunung Merapi, menjadi lokasi rumahnya.

“Letaknya yang diapit dua sungai besar; Sungai Krasak yang ganas, yang sering menjadi tempat muntahan lahar Gunung Merapi dan Sungai Boyong yang kerap mengering di kala kemarau. Bukit Turgo terisolasi oleh hutan-hutan lebat dan menjadikannya tempat keramat, layak sebagai tempat pelarian.”

Bersama Prana, kakaknya, Rara tumbuh dalam keluarga demokratis. Aditya dan Tari membangun keluarga yang memiliki komunikasi dua arah. Perbincangan yang terjadi pun beragam, dari yang remeh hingga rumit. Aditya merasa, meskipun hidup di area yang sepi dan dingin, keluarganya harus hangat. Dari situ saya merancang rumah dengan ruang-ruang komunal yang saling terkait untuk menampung aktivitas keluarga tersebut.

Dari kegemaran memasak Aditya, saya memilih dapur dan ruang makan yang terbuka, yang memiliki pandangan luas menuju halaman tengah. Selama ini kita menempatkan dapur sebagai ruang kotor yang tersembunyi. Namun di rumah Rara, dapur berhadapan langsung dengan studio Rara, yang dalam cerita, bangunan semi permanen itu menjadi jantung novel Mandara.

“Satu daun pintu dibuka oleh Rara, lalu berjalan menuju satu meja konsol yang di atasnya berjajar sketsa-sketsa wajah dengan satu botol kaca bekas minuman yang digunakan sebagai vas bunga lili.”

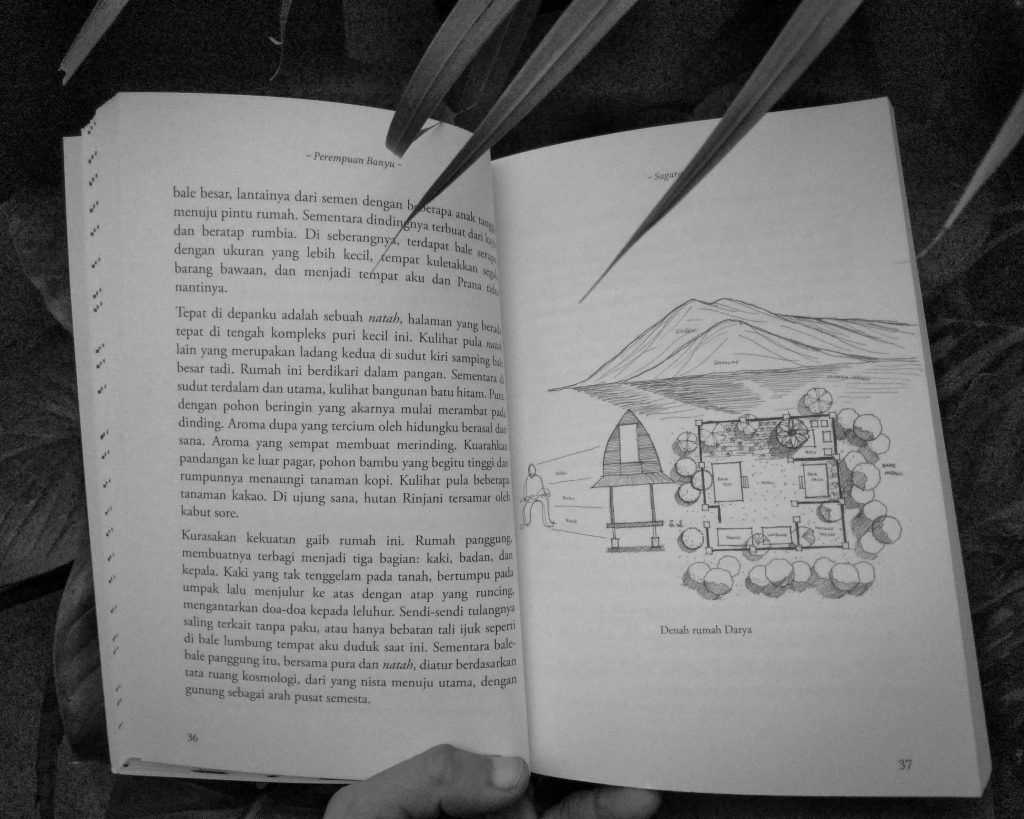

Hal serupa juga saya lakukan ketika merancang rumah Darya dan Jaladri di novel kedua yang berjudul Sagara.

Rumah Darya secara khusus saya rancang berdasarkan Asta Kosala Kosali, ilmu arsitektur Bali yang ditulis dalam lontar. Karakter Darya adalah seorang yang meninggalkan rumahnya, melakukan perjalanan, lalu menemukan rumah lain. Namun, ia tak mau menghapus jejak rumah asalnya, tempat ari-arinya ditanam. Ia telah berdamai dengan masa lalu. Ini penting. Apa yang telah ia lalui dalam perjalanan hidup, tak pernah disesali. Segala makna yang didapat, ia gunakan sebagai alas pijak pembentukan dirinya, hingga di usia tuanya, Darya menjadi manusia merdeka seutuhnya.

“Kurasakan kekuatan gaib rumah ini. Rumah panggung, membuatnya terbagi menjadi tiga bagian; kaki, badan, dan kepala. Kaki yang tak tenggelam pada tanah, bertumpu pada umpak lalu menjulur ke atas dengan atap yang runcing, mengantarkan doa-doa kepada leluhur. Sendi-sendi tulangnya saling terkait tanpa paku, atau hanya bebatan tali ijuk seperti di bale lumbung tempat aku duduk saat ini. Sementara bale-bale panggung itu, bersama pura dan pekarangan, diatur berdasarkan tata ruang kosmologi, dari yang nista menuju utama, dengan gunung sebagai arah pusat semesta.”

Sudah saya singgung sebelumnya, rumah bukan soal dinding dan lantai, melainkan ruang cipta, rasa, dan karsa. Bagi Jaladri, rumahnya adalah sebuah sudut tanah di bawah ringin berbalut langse, di kaki Gunung Lawu. Rimbunnya membuat ia kerap tertidur lalu bermimpi melihat leluhur berjalan telanjang kaki dengan membawa pusaka diikuti sosok kerdil yang mirip dengan dirinya. Kabutnya seolah menjadi selaput ketuban yang melindungi ia dari kejaran aparat, membuat ia tak terlihat. Ia tidak pernah merasa takut karena seolah terlindungi oleh selaput ketuban kabut gunung itu; seperti kembali berada di rahim ibu, tempat yang paling nyaman. Di sudut hijau di ujung bukit itu ia temukan biji-biji. Ia tanam biji-biji itu sehingga menjadi benih yang kemudian memunculkan kembali mata air yang telah tenggelam, yang airnya ia alirkan ke desa-desa di kaki Gunung Lawu. Bagi Jaladri, sudut itu telah menemukan akar dirinya yang bersumber dari nenek moyang yang kemudian ia salurkan untuk masa depan dan orang banyak.

Proses keluar-masuknya dua profesi antara arsitek dan penulis menjadi salah satu yang menarik dari segala proses perancangan novel. Saya teringat pertanyaan Sekar Ayu, editor Sagara, pada suatu bincang buku bertajuk Bicara Sagara di siar langsung Instagram. Ia bertanya tentang kesulitan dari proses penulisan gambar ini. Karena menurutnya, saya bisa mendeskripsikan ruang dengan baik. Ia bisa membayangkan ruang di novel Sagara. Sebagai editor Sagara, dengan Mbak Ayu pulalah saya berdiskusi tentang sketsa rumah yang akan disematkan di beberapa halaman buku.

Adalah bagaimana sebuah gambar rancangan rumah diubah menjadi tulisan; pergeseran tautan garis-garis di otak kiri yang harus saya ubah menjadi rangkaian kata-kata yang bercerita di otak kanan. Itu bagian tersulit. Merasa gemas ketika saya tidak menemukan kata pengganti suatu istilah arsitektur menjadi bahasa awam agar lebih mudah dimengerti. Pemilihan kata pun harus jeli, tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga indah dibaca. Rumit, namun anehnya, saya menikmatinya.

Sketsa denah dalam kedua novel saya adalah gambaran rumah impian masa depan. Saya tidak akan menghabiskan usia di sebuah kampung tengah Kota Yogya. Saya ingin menghabiskan masa tua di kaki gunung. Di rumah itu, saya ingin punya studio Rara. Sepasang meja dan kursi kerja dengan rak besar berisi buku-buku, pajangan dekorasi, radio kaset dan semua koleksi rilisan, tersimpan. Foto dan poster terpajang di beberapa sudut dinding. Di tentangnya ada sofa hijau yang sangat empuk tempat saya bisa merebahkan tubuh sembari menghirup aroma tanah yang baunya semakin menyeruak ketika tersiram air hujan dan melihat pohon-pohon dari balik jendela. Di sudut lain rumah, saya ingin memiliki bale lumbung Darya, ruang bercengkerama bersama kerabat dan handai tolan dengan seduhan kopi hasil panen kebun pribadi. Saya juga ingin memiliki sudut resan langse milik Jaladri, tampat dupa yang selalu ditancapkan dan mantra-mantra dilantunkan.

Dalam sastra, barangkali konsep ini bukan sesuatu yang baru. Rumah adalah tempat untuk pergi, mencari, dan pulang. Pramoedya dalam Bukan Pasar Malam menuliskan tentang kepulangan secara mendalam. Pulang ke rumah di sini bukan hanya secara harafiah. Sosok mantan tentara muda revolusi yang idealis itu mengalami pergolakan batin, bertanya-tanya, mengapa ia dinantikan kepulangannya, sementara ia merasa ada jarak dengan sang ayah. Pada akhirnya, rumah tua yang sudah tidak kuat lagi menahan arus waktu itu menjadi saksi bisu ia “sembuh” atas segala konflik batinnya.

Makna mendalam tentang rumah serupa saya dapat pada novel Pulang karya Leila Chudori. Bahwa ada kerinduan orang-orang akan rumahnya, akan aroma masakan, akan kamar gelap, akan bising kendaraan, akan segala kehangatan yang harganya teramat mahal. Leila berhasil menjadikan rumah menjadi satu-satunya tujuan untuk pulang. Sementara di buku Namaku Alam, Leila menyematkan banyak sektsa, seperti Rumah RA. Kartini dan Rumah Chairil Anwar di bangunan SMA Putra Nusa. Sketsa-sketsa tersebut memperkaya imajinasi saya tentang bangunan sekolah tersebut, sebuah komplek dengan rumah-rumah kecil sebagai ruang kelas yang dikelilingi pohon-pohon rimbun yang kerap dijadikan ruang kelas beserta halaman yang asri, tidak seperti bangunan sekolah pada umumnya. Sekolah yang tidak lagi mencerca Alam dengan stigma negatif dampak dari tragedi 65 yang dialami keluarganya. Konsep sketsa-tulisan ini yang kemudian menginspirasi saya membuat gambar denah rumah-rumah dalam novel Mandara dan Sagara.

Selain Pram dan Leila, adakah penulis lain yang memikirkan hal serupa dalam novelnya? Apakah rumah menjadi hal penting dalam merancang cerita selain menciptakan tokoh-tokoh dengan segala karakter dan konfliknya? Apakah tiap penulis perlu memiliki kesadaran tentang ruang yang berdaya cipta, rasa, dan karsa?

Atau pertanyaan lain. Apa yang bisa dikisahkan tentang rumah atau ruang dalam sebuah buku oleh penulisnya. Rumah atau ruang di sini tak melulu tentang dinding solid nan mati yang tak bisa dibawa. Saya teringat ketika memutuskan untuk meninggalkan rumah orangtua di Jakarta dan menetap di Yogyakarta pada 2014 silam. Ada kekhawatiran, apakah saya akan mendapatkan rumah yang memiliki daya serupa dengan milik orangtua?

Saya menjawab pertanyaan di atas dengan menceritakan kembali karakter Darya pada novel Sagara. Lelaki muda itu memilih untuk meninggalkan rumah orangtuanya karena ia merasa sudah tidak memiliki daya di puri besar itu. Dalam perjalanannya, ia menemukan rumah lain, meski tidak bisa dikatakan sebagai rumah pada umumnya, namun ia menemukan kembali yang telah hilang darinya, yang kemudian menjadi pondasi kuat untuknya membangun rumah di kaki gunung Pulau Lombok itu pada masa tuanya. Itulah bagian termanisnya.

Syahdan, musabab rumah adalah sebaik-baiknya tempat untuk pulang, semoga kau bisa menemukan ruang daya cipta, rasa, karsa dalam diri dengan membaca Mandara dan Sagara.

Semoga. Ya, semoga.

Tabik.

***

Mandara dan Sagara bisa dibeli di Tokopedia dan Shopee Penerbit Pintu.