“Kulonuwun.”

Pagar kayu berwarna hijau itu saya buka. Pagar yang kedua daun pintunya hanya terkait dengan tali plastik berwarna hitam. Tidak tampak ada orang, tapi pintu utama rumah terbuka. Saya memberanikan diri membuka kait tadi, sambil berharap tidak diteriaki maling. Berjalan dua langkah menuju area rumah, berbalik badan lalu mengembalikan pintu pagar seperti keadaan semula.

Di hadapan saya tampak sebuah rumah dengan halaman yang luas. Masuk ke area rumah ini, seperti kembali ke masa-masa perang. Membayangkan ada tiga anak laki-laki bermain kelereng; ayah asyik membaca koran di teras rumah; ibu menyulam, menikmati waktu santai.

Saya melangkah menuju pekarangan. Cukup luas. Di sisi kiri ada halaman rumput yang menjorok ke dalam, memanjang menuju sebuah pintu rumah ramping. Terlihat ada dua ekor kambing. Kambing pertama terikat di depan, yang kedua berada di rumah samping, yang entah, terikat atau tidak. Saya terus melangkah ke tengah halaman rumah, menuju pintu utama. Di sisi kanan rumah ada lahan jati.

Saya terus melangkah menuju pintu utama rumah. Kerai bambu menjulur menutupi jendela yang terbuka.

“Kulonuwun.” kembali saya mengucap salam.

Belum terdengar jawaban.

Saya melongok ke dalam rumah melalui lubang jendela. Usia perkakas pun mungkin sama dengan rumahnya. Tapi yang menarik perhatian adalah foto-foto potret penghuni yang terpampang di dinding rumah. Diantaranya foto penulis idola.

Tiba-tiba ada suara orang dari arah belakang saya. “Mbak, itu ibunya di samping rumah,” ujar seorang lelaki.

Agak kaget dibuatnya. Ketika menoleh, ternyata lelaki tersebut adalah orang yang saya tanyai letak rumah ini tadi.

“Oh, iya, mas. Terimakasih,” jawab saya seraya berjalan menuju samping rumah yang dimaksud.

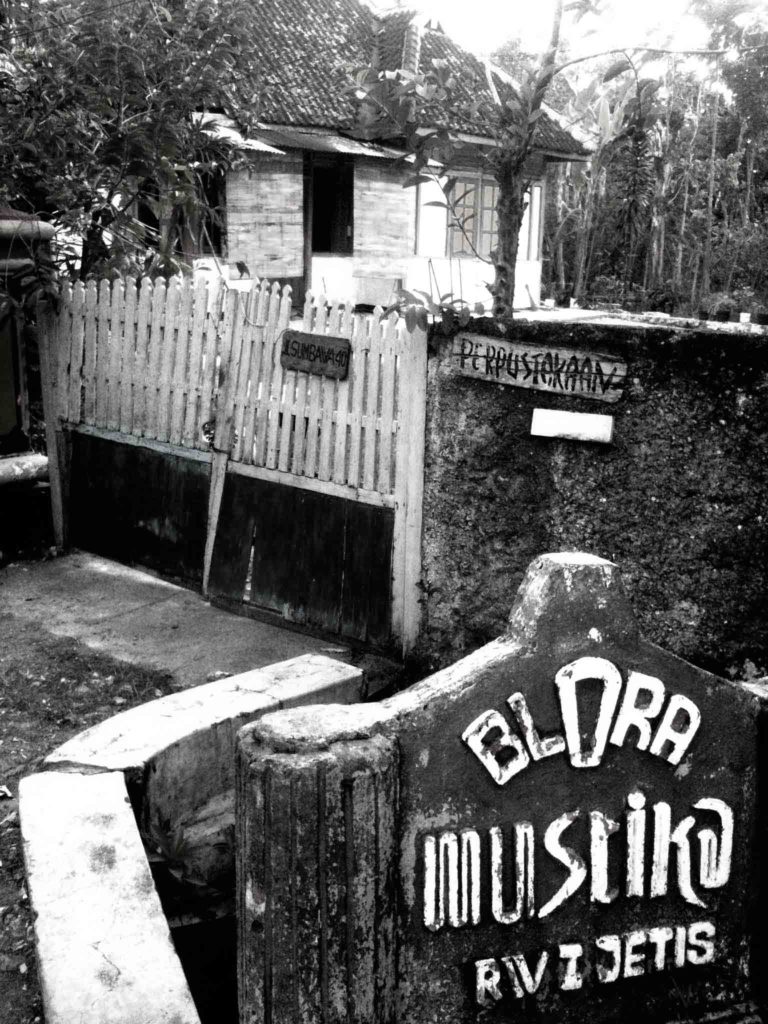

Lelaki itu menuntun saya menuju pintu samping rumah. Laga-laganyanya, dia sudah terbiasa mengantarkan orang yang bertanya tentang rumah ini. Rumah ini memang sudah pasti dikenal oleh penduduk sekitar. Penikmat sastra pun banyak yang ingin datang ke rumah yang terletak di Desa Jetis, Blora, Jawa Tengah.

Seorang ibu tampak sedang memetik cabai yang pohonnya tumbuh liar di samping rumah. Umurnya sekitar limapuluh tahunan. Tidak pasti. Mungkin anak dari pemilik rumah. Lagi-lagi tidak pasti.

“Silakan, Mbak,” ujar lelaki bertubuh gempal dan bergigi ompong di bagian depan.

“Terimakasih, Mas.”

Ibu yang sedang memetik cabai tadi menyambut dengan ramah. “Yogyakartanya mana, Mbak?”. “Slemannya mana, Mbak?”. “Ngagliknya mana, Mbak?”. “Rejodaninya sebelah mana pasar, Mbak?” Pertanyaan yang bertubi.

“Saya Pakem, Mbak. Deket tho?”

Oalahh.. akhirnya saya tahu kenapa dia bertanya begitu detail. Ternyata kita punya satu kesamaan. Asal usul. “Silakan masuk, Mbak. Itu bapak di dalam. Lagi ada tamu juga,” katanya ramah. “Iya, Bu. Terima kasih.”

Saya melangkah ke arah rumah samping. Tampak jendela yang terbuka, tetapi pintu tertutup. Dari jendela terlihat ruangan di dalam rumah sedikit gelap. Saya terus melangkah. Ingat kambing kedua yang saya bicarakan sebelumnya tadi? Dia tepat di sisi kiri saya. Tidak diikat!

“Permisi.” dengan ketakutan akan kambing saya memberi salam.

“Masuk!” terdengar suara seorang laki-laki dari dalam rumah, ia melanjutkan, “Tidak usah copot sepatu. Ini bukan masjid,” suaranya tidak lantang tetapi cukup tegas. Saya tetap buka sepatu lalu masuk ke dalam area teras rumah. Seorang lelaki bertubuh kecil dan pendek dengan rambut yang hampir semuanya putih membuka pintu, mempersilakan saya masuk.

“Terimakasih, Pak,” jawab saya.

Kami berjabat tangan, saling memperkenalkan diri. Terucap sebuah nama; Soes. Di dalam rumah juga ada seorang anak muda yang lebih dahulu datang. Saya lupa nama pemuda itu, yang saya ingat baru kembali ke Blora setelah lulus pesantren di Jombang.

“Mari silakan duduk. Itu kursinya ambil sendiri.”

Saya mengambil salah satu kursi plastik berwarna biru yang tertumpuk di sisi depan pintu, meletakkan di samping lemari kayu di depan pintu, lalu duduk. Mata saya bertamasya ke seluruh sisi ruangan. Lagi-lagi, terpanjang banyak lukisan dan foto seorang penulis idola. Ada poster-poster buku-buku beliau juga.

Sendirian saja?”

“Iya, Pak.”

“Wah, berani sekali. Hebat. Tidak takut?”

“Kenapa mesti takut?”

“Jawaban yang bagus. Kenapa mesti takut?”

Saya tersenyum mendengar beliau mengulang jawaban saya tadi.

Lalu dia bercerita kalau manusia dipenuhi banyak ketakutan. Yang kadang ketakutan itu tidak mendasar alasannya. Karena menurut dia, manusia seharusnya hanya takut pada tuhannya.

“Agamamu apa?”

Pertanyaan menyebalkan yang, kali ini, terdengar biasa.

“Alhamdulilah Katholik, Pak,” Jawab saya seraya tersenyum.

“Saya Islam. Tapi saya memuja Buddha.”

Dia meneruskan percakapan. Dia bercerita tentang Buddha yang mengajarkan dharma. Dharma kepada sesama manusia, kepada makhluk hidup, dan alam semesta. Itulah dharma kepada Tuhan. Manusia mati tidak membawa benda. Manusia mati membawa dharma.

***

Mata saya kembali berkeliling melihat seluruh sisi ruangan berukuran kira-kira lima kali empat meter ini. Ruangan yang dipenuhi buku. Banyak buku. Ada yang tersusun dalam rak-rak, ada pula yang hanya tertumpuk tinggi dari lantai. Berdebu, pasti. Berlumut, entahlah. Ada beberapa foto dan lukisan di dinding ruangan. Saya menunjuk satu lukisan perempuan di sisi kanan dekat pintu.

“Apakah itu lukisan Annelies, Pak?”

“Betul”

“Percaya kalau lukisannya hidup?”

Dia bercerita kalau lukisan perempuan itu dan lukisan lelaki bertopi di sampingnya kadang bergerak sendiri. Kalau malam suka terdengar suara. “Tapi ini bukan horror lho, lukisan itu bergerak karena tikus atau cicak,” begitu ujarnya meluluhkan ketegangan.

Kami tertawa. Dia bertutur bahwa dua lukisan itu tiba-tiba ada di rumah. Tidak tahu siapa yang meletakkannya. Siapa yang melukisnya saja dia tidak tahu. Tapi yang pasti pelukis yang sama.

“Suka buku Pram yang mana?”

“Hampir semua buku beliau saya baca dan suka. Sepertinya semua orang menyukai buku Pram. Tapi yang paling asyik bacanya, Ken Arok. Sampai-sampai saya ikut deg-degan, merasakan lutut Ken Dedes yang gemetar ketika melihat lelaki ksatria itu.”

“Oya?” dia bertanya.

“Menggelora sekali, Pak.” Saya menambahkan, bahwa perjalanan personal kali ini terinspirasi dari buku-buku Pram. Perjalanan yang sudah saya impikan sejak sepuluh tahun yang lalu. Saya ingin melakukan napak tilas tempat-tempat yang ditulis Pram di buku Jalan Raya Pos Jalan Daendels.

“Itu kakak saya.” Beliau memamerkan diri sendiri. Lalu melanjutkan bicara, “Bisa kamu bayangkan ketika beliau menuliskannya di dalam jeruji penjara?”

Hanya Tuhan dan Pram yang mengerti betul perasaannya. Saya hanya pembaca yang berkali-kali masuk ke dalam cerita yang dibuat. Pram sering bercerita soal Blora, tanah kelahirannya. Bertutur kedamaian desa nelayan Gadis Pantai Rembang. Keheningan Pantai Scheveningen Jepara tempat Kartini bersantai, rumah besar Wonokromo “Saya ingin datang ke tempat-tempat itu, Pak.”

***

“Boleh saya berkeliling, Pak?”

“Silakan. Di sini self-service. Buku cari sendiri minum ambil sendiri. Jangan tanya saya buku a ada di mana? Ini hanya sebagian buku yang tersisa. Yang lain sudah musnah secara sengaja maupun tidak.”

Saya berkeliling, buku bertebaran. Pak Soes yang sedang duduk tenang memandang jendela bercerita bahwa di sini orang bebas meminjam buku. Dia bilang kalau baru kemarin ada orang mengembalikan sebuah buku setelah dipinjam dua tahun.

“Itu pinjam tidak tahu diri sekali, Pak,” celetuk saya dari balik tumpukan buku sambil terus berkeliling. Imajinasi saya mundur ke puluhan tahun silam. Ruangan kecil di mana Pram sibuk dengan buku dan tulisannya. Ruangan yang menjadi saksi bisu napasnya yang tersengal ketika menulis. Ruangan di mana dia duduk menulis menghadap jendela sambil menikmati halaman rumah. Ruangan di mana angin hilir mudik.

Tapi saat ini, di ruangan ini buku tertumpuk begitu saja. Debu dan lumut. Sayang sebenarnya. Kondisi rumah yang juga cukup menyedihkan. Lantai licin seperti ada minyak seperti sudah lama tidak dibersihkan. Saya melongok ke dalam kamar di sisi kiri ruangan. Keadaan yang lebih mengenaskan. Maaf saya harus mengatakan ini. Tapi inilah keadaan sebenarnya. Kasur tua dengan kasur kapuk. Lagi-lagi buku berserakan. Ada pula piring dengan bekas makanan. Saya mengambil beberapa foto lalu kembali duduk ke tempat semua.

“Saya bukan tipikal orang yang rela meminjamkan buku, Pak,” menyahut perkataan beliau tadi, ”Saya memilih membeli dua, satu untuk saya, satu lagi saya kasih ke dia.”

Saya melanjutkan, “Saya ingin punya perpustakaan kecil seperti ini di rumah, Pak. Saya ingin memamerkan buku-buku koleksi kepada orang-orang yang datang. Mereka boleh bebas membaca semua buku, dengan satu syarat; tidak boleh pinjam.”

Kami tertawa. Lalu saya kembali bercerita tentang kenangan masa-masa kuliah. Kalau ada waktu senggang di jeda jam kuliah, saya pasti mojok di sudut rak sastra perpustakaan kampus. Kalau kuota kartu penuh, saya selipkan buku yang sedang saya baca itu ke dalam rak lain di luar semestinya.

“Biar tidak dipinjam oleh orang lain?” ia memotong.

Saya mengangguk sambil tersenyum geli.

Dia tertawa.

***

Kami asyik dengan obrolan-obrolan serius namun tetap santai. Pak Soes berkelakar bahwa selain Pram, Pak Koes juga tak kalah hebatnya. Pak Koes lah orang pertama Indonesia yang bisa berbahasa Rusia dan empatpuluh bahasa asing lainnya. Pak Koes banyak menerjemahkan buku-buku Pram dalam berbagai bahasa.

Dia juga bercerita bahwa rumah ini sering mengadakan acara. Banyak penulis datang untuk berdiskusi. Kali terakhir Hari Kartini. “Di itu kita diskusi.” Dia menunjuk meja kursi bambu yang berada di teras depan.

Asyik sekali bisa singgah di rumah ini dan bercengkerama dengan Pak Soes. Rumah mendiang penulis idola, Pramoedya Ananta Toer, kakak Pak Soesilo Toer, si tuan rumah.

“Oiya, sudah isi buku tamu belum ya tadi?”

“Belum, Pak.”

Lalu beliau menyodorkan saya sebuah buku folio klasik. Saya menuliskan nama dan keterangan lengkap data pribadi, lalu menyerahkannya kepada beliau.

“Lucia Widi.” Dia membaca nama saya.

Lalu tiba-tiba dia berkata seolah lupa akan sesuatu.

“Oiya, di sini setelah isi buku tamu, harus bayar sejuta.”

BOOM!! Seolah saya baru saja dilempari bom molotof oleh musuh dalam selimut. Tapi anehnya, saya merasa kok tidak percaya dengan ucapan dari seorang Soesilo Toer.

“Waduh, Pak, saya ndak punya uang segitu.”

“Apa saya bilang kalau sejuta itu adalah uang?”

Saya menyerngitkan mata tanda heran. Beliau bertutur kemudian, “Di sini orang harus bayar sejuta. Sejuta senyuman, sejuta cerita. Sejuta apa saja selain uang.”

Luluh lantak saya dibuatnya.

“Kalau hanya senyuman, jangankan sejuta, semilyar pun akan saya berikan, Pak.”

“Bagus. Karena masih ada orang yang sulit sekali memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun itu hanya senyuman.”

***

Saya melirik jam di tangan saya. Waktu sudah menunjukkan jam tiga sore.

“Masih siang, nanti saja perginya. Di sini orang datang minimal dua jam.” Beliau memergoki saya melirik jam.

Saya terpaksa menolak tawaran Pak Soes menginap di rumah ini, harus pamit menuju Rembang sore ini. Beliau berharap semoga bisa bertemu lagi besok di Rembang.

Saya berjalan menuju pagar kayu yang pertama, membuka pintu dan menutup kembali. Saya menyusuri Jalan Sumbawa sembari banyak berpikir tentang rumah sejuta senyuman tadi. Begitu berharganya pengalaman saya kali ini. Bertemu dengan Pak Soes, adik mendiang penulis idola, Pramoedya Ananta Toer. Mengenal lebih dekat, masuk ke dalam rumahnya, merasakan aura tulisannya, menghirup udaranya, menyentuh dinding yang sama. Rumah Bapak Mastoer, Rumah Perpustakaan Pataba.