Kata orang, menulis novel itu susah. Ia harus selesai. Dari cerita bermula, sebuah novel harus menemukan jawaban.

Menulis novel sudah menjadi impian saya sejak lama. Beberapa judul pernah saya tulis. Perjalanan solo trip Flores, pun cerita tentang persahabatan remaja layaknya AADC pernah ada di laptop. Sayang, mereka tak pernah berhasil sampai titik. Sampai akhirnya saya melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Gunung itu memberi kisah dan membukakan banyak sekali kebetulan. Seolah memberi jalan, bahkan mengantarkan saya pada sejarah keluarga, yang barangkali, tak kan pernah habis ditulis, dan Indonesia punya utang yang tak kan mampu dibayar.

Selama enam bulan saya menuliskan Mandara. Naskah awal itu kemudian saya bagikan ke tiga teman yang, menurut saya, dapat memberikan masukan. Mereka adalah Kartika Wijayanti, Ananstasia Ika, dan Rika Rambadeta. Cukup lama saya menunggu. Lepas beberapa bulan, satu per satu menuliskan catatannya untuk saya.

Mbak Ika, begitu saya memanggil Kartika Wijayanti berujar, “Cerita mitologinya bagus, tapi romansanya terlalu teenlit. Kamu harus tahu pangsa pasarmu di usia berapa.” Ia juga memberi kritik tentang paragraphingyang menyulitkan membaca. Lantas, ia memberi saya masukan tentang kiat merumuskan cerita. Kiat yang juga menjadi jawaban ketika saya memberi tahu bahwa sepertinya novel ini akan menjadi dwilogi, “Kamu bikin kerangka ide mana yang buku satu dan mana yang buku dua, ditulis di kertas kecil. Kertas-kertas itu kamu tempelkan di papan besar. Jadi melihatnya gampang. Dari situ kamu tahu, kekurangan dan kelebihannya.”

Lain Mbak Ika, lain pula Nyai Ika, biasa saya memanggil Anastasia Ika. Nyai Ika berkata, “Juf mau bikin fiksi atau catatan perjalanan? Harus ada yang dominan. Kalau mau nulis fiksi, catatan perjalanannya dikurangi.”

Sementara Mbak Rika memberi kritik singkat, “Tulisanmu apik, tapi ora ana soul.”

Yang terakhir ini saya bingung, bukan kepalang. Kata “soul” itu sangat gamang, tidak ada batas makna yang jelas untuk menjabarkannya.

“Berarti aku kurang riset ya?” tanya saya kepada Mbak Rika yang disambung anggukan kepalanya. Saya melanjutkan, “Mesti ke Ranu Pani meneh.” Mbak Rika memincingkan mata, berpikir sejenak, lalu berkata, “Ora mesti sih. Semeru sing mbok angkat kan mitologine. Nulis mitologi gunung, ora mesti soal Semeru.” (“Tidak mesti sih. Semeru yang kamu angkat kan soal mitologinya. Menulis mitologi gunung, tidak mesti Semeru.”)

Saya bingung lagi. Berpikir lebih dalam dan memutuskan untuk benar-benar mengendapkan Mandara. Saya membaca lebih giat buku-buku referensi untuk menjawab tantangan Mbak Ika; menuliskan cerita romansa yang sesuai usia pasar, menelaah lebih dalam mengenai mitologi gunung, dan tentu saja melakukan perjalanan hingga saya menemukan makna “soul” tadi. Tidak jauh, seputaran Yogya saja. Pada dasarnya, saya memang ingin menuliskan tentang kota yang saya pilih menjadi rumah ini. Namun, saya belum menemukan satu garis merah yang bisa menghubungkannya dengan Semeru.

Di suatu siang, ketika saya sedang melajukan sepeda motor menuju rumah Mbak Rika di utara Yogya, ketika melewati jembatan Lempuyangan, mulai tancap gas menaiki jembatan, saya diberikan satu pemandangan Gunung Merapi yang nyata dan bersih. Muncul di benak tiba-tiba, kenapa saya tidak menulis tentang gunung yang hampir tiap hari saya dilihat itu?

Maka saya melakukan perjalanan. Membuka pintu lain setelah yang pertama dibuka. Saya masuk dalam celah-celah hutan Merapi. Di sanalah kemudian saya menemukan banyak kebetulan. Saya berkenalan dengan Bukit Turgo, menemukan kopi merapi dan segala sejarahnya, bertemu dengan orang-orang yang, ceritanya, memperdalam kisah Mandara. Cerita tentang masyarakat yang menganggap gunung adalah guru, seperti yang saya jumpai ketika di Semeru dulu. Kebetulan? Tidak. Saya tidak percaya kebetulan.

Anehnya, dalam interval itu, saya didongengi cerita oleh simbah cilik dalam suatu malam. Mbah Sat, mendongeng tentang sejarah keluarga yang membuat saya menemukan akar perihal jati diri. Dongeng Mbah Sat yang menyadarkan keberadaan saya dan segala sesuatu yang dikerjakan selama ini. Satu lagi pintu terbuka.

Perjalanan itu juga akhirnya membantu saya mencari makna mimpi. Saya yakin, bahwa mimpi punya arti. Ia tidak hanya semata bunga tidur. Mimpi pulalah yang digunakan oleh masyarakat tradisional untuk membaca alam, membaca kehidupan.

Terbukanya satu pintu yang ditemui setelah membuka pintu sebelumnya itu kemudian saya catat dalam kerta kecil lalu disusun membentuk pohon rangka. Lepas itu, saya menggali tanah, memungut naskah yang lama terendap, lalu melanjutkan kisah. Saya memutuskan untuk menumpang hidup di rumah Nyai Ika di kawasan Puncak untuk menyelesaikan naskah. Enam bulan kedua.

Lalu pandemi datang. Saya bingung lagi, apakah saya terus berjalan atau menunda untuk mengirimkan naskah yang sudah rampung itu ke penerbit? Pertanyaan lain muncul, sampai kapan pandemi ini berakhir? Saya tidak tahu. Namun, lepas mimpi yang hadir di suatu tidur siang yang aneh, saya memutuskan untuk terus maju, mengirimkan naskah ke penerbit. Saya berpikir soal rezeki yang saya khawatirkan, tak akan pergi.

Maka jadilah Mandara kini. Cerita tentang Semeru yang membukakan banyak pintu kebetulan. Mandara mungkin tidak sempurna, tapi ia telah menemukan omega semenjak alfa mulai dituliskan.

***

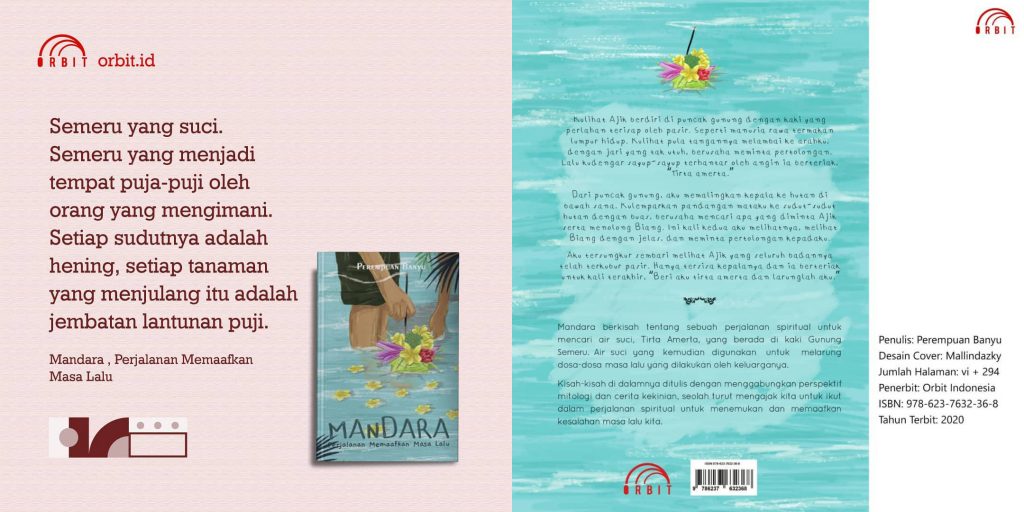

“Syahdan, perkenalkan, namanya Mandara. Ia adalah anak pertamaku. Selama satu setengah tahun, ia berada di dalam rahimku, setelah persenggamaanku dengan Batara Guru di Gunung Semer. Selama itulah ia kuolah. Kuberi makan hingga akhirnya ia lahir untuk menebus dosa masa lalunya. Ia akan menemui ayahnya, untuk mencari air yang lupa kuberikan. Dengarkan ceritanya.”

.

.

.

Mandara diterbitkan oleh Penerbit Orbit. Bisa didapatkan melalui: